- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

- Sei qui:

-

Home

- Villa Galvagna Giol

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Villa Galvagna Giol

- Visite: 2142

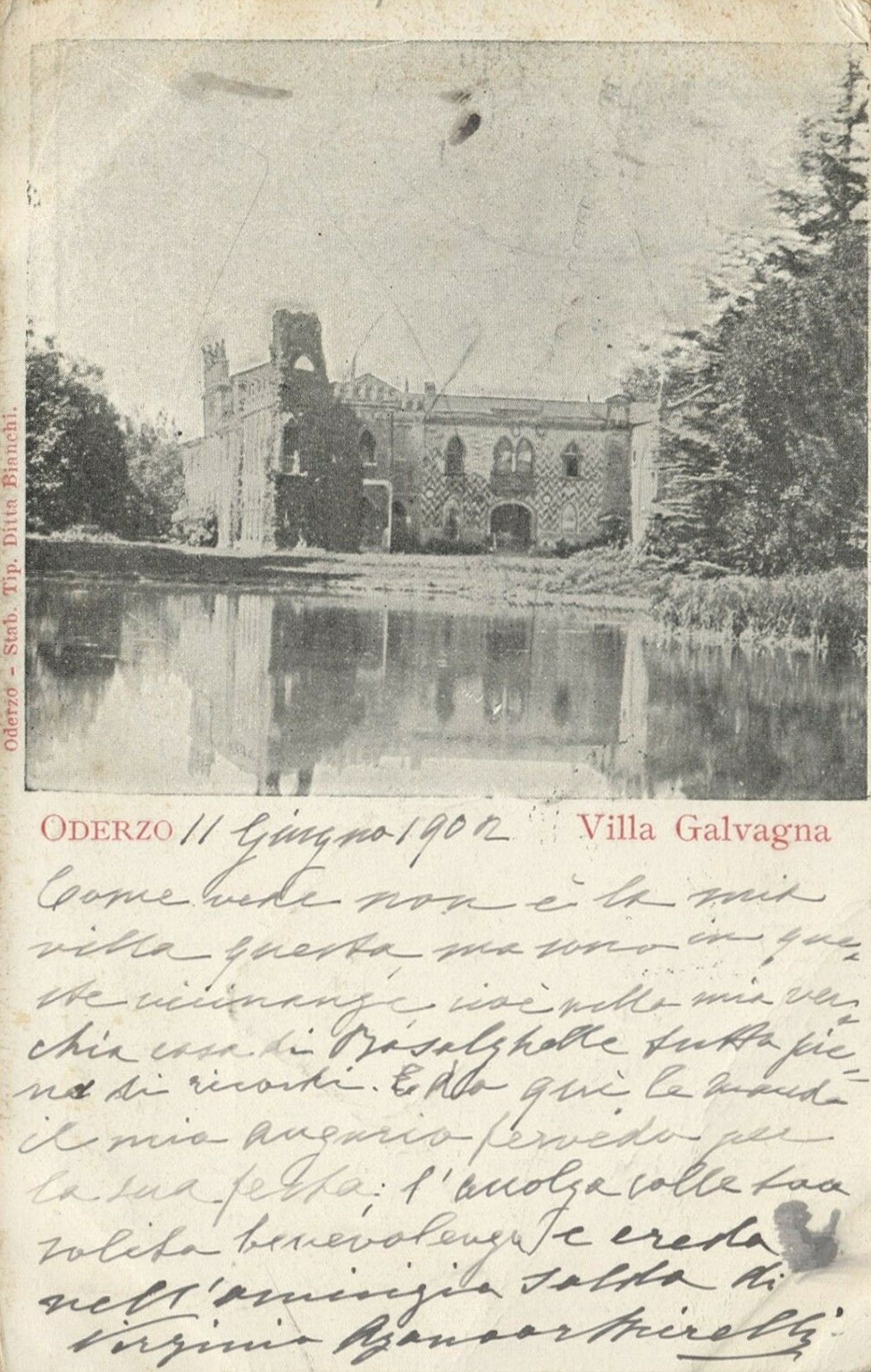

Villa Galvagna Giol - Colfrancui

Villa Galvagna Giol

di Elves (Angelo Dalle Vedove) - 2005

Si tratta di un complesso di edifici e di un vasto parco situati in un’ansa del fiume Lia, all’origine del canale Navisego. Il Navisego è ciò che oggi resta di quel corso d’acqua che portava a Opitergium e che poi, diventato Piavon, “ramo del Piave” proseguiva fino al mare. È facile pensare che i primi abitanti della villa se ne servissero per andare in barca fino a Oderzo.

Oggi si riconoscono un palazzo centrale con cappella, una imponente barchessa, una casa a presidiare l’ingresso e perfino una jazzera (scritto così sembra una via di mezzo tra una tv araba e una musicista nera ma nel parlato locale era la ghiacciaia).

Il parco che avvolge gli edifici è arricchito da un laghetto e da vari canali alimentati dal Lia. Fino ad alcuni anni fa, vi si trovava pure un campo da tennis.

Anche se non è semplice ricostruire una storia di questo luogo si scopre che è stato il teatro di eventi non banali, tali da legare il piccolo paese di Colfrancui a vicende molto più grandi. Una prima ricostruzione, anche se parziale, si può ottenere ricorrendo alla memoria degli anziani.

Durante la I Guerra Mondiale, nel 1917 Colfrancui fu occupata dagli Austroungarici che elessero villa Galvagna a loro comando. Tra l’altro, sulla cima degli alberi più alti del parco erano stati ricavati degli osservatori per dirigere il tiro delle artiglierie alloggiate nei fossati di Colfrancui, sulle trincee italiane al di là del Piave. Per lungo tempo rimasero visibili sul tronco di 2 enormi platani i chiodi che vi erano stati infissi allo scopo di formare una specie di scala. Più volte gli Italiani bombardarono Colfrancui nel tentativo di eliminare questi osservatori. Ma allora le bombe non erano intelligenti e i colpi caddero altrove. Oggi invece ...

Nella II Guerra Mondiale la villa e il parco ospitarono una caserma dei bersaglieri (o forse della guardia forestale) e in seguito, forse dal 1943, un importante ospedale militare tedesco. Non meno di 150 tende militari erano distribuite sotto i grandi alberi mentre nei locali della villa vi erano sale operatorie ad alta specializzazione. I chirurghi tedeschi salvarono la pelle anche a qualche indigeno; li operavano, dice la leggenda, sul tavolo del fabbro del paese. Va ricordato che a quei tempi non esistevano farmaci come la penicillina (almeno in Italia) e un’appendicite era spesso mortale. I malati manifestavano la loro gratitudine con pollami, se ne avevano, sennò con rosari. Nel maggio del 1945, a guerra finita, arrivarono gli Alleati. L’ospedale fu occupato, poi, nel caos postbellico, fu saccheggiato ad opera di sciacalli certamente non venuti da fuori: pratica ripugnante.

Vale la pena di riferire di un altro uso della villa, anzi del parco. Negli ultimi mesi di guerra il cielo era spesso solcato da centinaia di aerei angloamericani diretti in Germania e la gente ne era terrorizzata. A volte c’erano dei combattimenti aerei e sulla zona piovevano i bossoli delle mitragliere. Vecchi, donne e bambini si rifugiavano, oltre che nei fossi dei campi circostanti, fra i grandi alberi e dentro i profondi fossati del parco.

Pochi mesi dopo la fine della guerra la villa fu usata come alloggio per un gruppo di profughi istriani.

Servì da rifugio anche nel 1951, per alloggiarvi gli sfollati che fuggivano dall’alluvione del Polesine (e la voce popolare racconta di assalti notturni dei giovanotti locali alle ragazze rovigotte. Eh, il fascino dell’esotico).

Nel frattempo, tra le due guerre mondiali, Villa Galvagna era diventata Villa Giol, dal cognome del nuovo proprietario e così viene identificata dalla gente ancor oggi.

Negli anni intorno al 1920 Giovanni Giol, giovane friulano, era emigrato in America del Sud, dove fece fortuna con la viticoltura. Tornato in Italia, investì le sue ricchezze acquistando le terre un tempo dei Galvagna e la villa stessa dal proprietario di allora, di cui si ricorda il cognome, Lorenzon.

Quindi, quando oggi i Benetton (e altri che iniziano con la B) acquisiscono grandi proprietà terriere, non fanno nulla di nuovo.

Una nota va riservata anche al laghetto della villa (in realtà al più grande dei due esistenti) dove, si raccontava, i Tedeschi avevano gettato armi e strumenti; ma sono solo voci. Di sicuro gli specchi d’acqua ospitavano molti pesci, anche di grossa taglia, fino agli anni ‘60. Logiche le incursioni notturne per andare a pesca di nascosto dai severi guardiani, strisciando nel buio come si era imparato al cinema dai pellerossa. L’emozione della cattura di un luccio, di una carpa o di un’anguilla di grosse dimensioni, il timore dei guardiani, l’eccitazione soffocata, il cuore a mill , non saranno mai neanche lontanamente paragonabili a nessun accidenti di pleistescion. I ragazzi teledipendenti di oggi non sanno cosa si sono persi. Tra l’altro, a quei tempi, una pesca fortunata significava un buon pasto per l’intera famiglia e quindi queste violazioni alla proprietà privata erano silenziosamente tollerate.

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un lento declino. Solo di recente ci sono stati interventi di restauro anche importanti, tali da portare a un riutilizzo almeno parziale del complesso edilizio.

Se si prova ad andare più indietro nel tempo, navigando (con qualche difficoltà) tra le rare fonti, si aprono scenari affascinanti.

Circa le origini della villa vale la pena di riportare la sorprendente ma affascinante ipotesi che il primo nucleo risalga al Medio Evo e debba la sua origine ai Templari! Del resto i Templari avevano una loro chiesa, un ponte, un mulino ed altri edifici civili tra i quali un’officina di fabbro, lungo il Lia nel vicino paese di Tempio, in comune di Ormelle. Un luogo in cui la cura dell’anima e il ristoro dei pellegrini si saldavano alla riscossione di tasse e corvèes. Non sarebbe poi così strano se avessero pensato di realizzare una struttura simile a pochi chilometri di distanza, lungo lo stesso fiume.

A volte ci si dimentica che nel periodo storico che noi oggi definiamo come Medio Evo la vita era organizzata in maniera molto diversa da oggi. Comportamenti oggi normali e diritti indiscutibili come la possibilità di lavorare e di cambiare mestiere, di maritarsi, di spostarsi, la pari dignità davanti alla legge erano assai aleatori e spesso dipendevano dal capriccio del potente di turno. Questo valeva anche per l’utilizzo dell’acqua e della forza motrice da essa generata, quindi anche per i mulini e i magli dei fabbri. I contadini, volenti o nolenti, dovevano portare i cereali a macinare al mulino e non potevano sfuggire ai gabellieri che qui li aspettavano.

In un ‘epoca in cui si tassava anche l’uso di ponti e strade, un mulino e un ponte erano luoghi strategici non solo dal punto di vista militare ma anche economico.

Lo stesso discorso vale per le officine dei fabbri: qui si potevano forgiare zappe ma anche spade. Il fabbro, detentore della tecnologia per la lavorazione dei metalli, era un bene prezioso e quindi anche la sua officina era opportunamente posta sotto la protezione (e il controllo) delle guardie feudali. Anche allora era questione di tecnologia e di risorse Chi poteva permettersi le armi e le corazze migliori diventava pressoché inattaccabile. Nulla potevano contro un cavaliere armato di spadone o di mazza ferrata i soldati semplici, rivoltosi o briganti le cui armi spesso erano coltelli, bastoni con punta di ferro, archi e frecce.

Chi scrive queste note non ha documenti attestanti che nel Medio Evo, sorgessero anche a Colfrancui, come a Tempio, una chiesa, un mulino, un’officina e altro. Nota solo che ancora nel XX secolo, a pochi metri dalla villa, dalla chiesa e dal ponte sul Lia c’era un fabbro con la sua officina che usava l’acqua del Lia per il suo lavoro. Solo una coincidenza?

Ma facciamo un salto nel tempo, fino al XIX secolo e alla famiglia Galvagna.

La villa fu realizzata per volere del barone Emilio. Fu lui a decidere di trasformare quest’area marginale, lontana da Venezia ma periferica rispetto anche a Oderzo, in una magnifica residenza nobiliare e a voler farne un luogo adatto ad accogliere ospiti provenienti da tutta Europa. Il grande parco avrebbe fatto da degna cornice. Probabilmente vi soggiornò, e non per caso, il grande storico e archeologo tedesco Mommsen. Nel 1875, vi giunse, provenendo da Pietroburgo con la moglie Sophie Davydoff, per morirvi poco dopo, Richard Guidoboni Visconti, un parente dei Galvagna dalla vita avventurosa. Su di lui e sui suoi rapporti con i Galvagna ha scritto Eugenio Bucciol.

Certamente vi abitò la principessa russa Tatiana Galitzine che aveva sposato il barone Francesco a Vienna nel 1884. Lui aveva 44 anni, lei 29. (La principessa trascorse i suoi ultimi anni a Venezia, dove morì nel 1933).

Nel 1893 venne a villa Galvagna la regina Natalia di Serbia e vi rimase qualche tempo. Di questo soggiorno sopravvive qualche ricordo ancor oggi: “Mia nonna mi raccontava…”

Il barone Emilio doveva essere uno in gamba. Nel 1848 partecipò alla difesa della Repubblica di Venezia contro gli Austriaci; alcuni anni dopo fece espatriare verso il Piemonte (verso l’Italia) il primogenito Francesco e poi anche l’altro figlio, Giuseppe.

Completata la villa a Colfrancui si dedicò all’archeologia, acquistando e raccogliendo reperti antichi di cui le campagne di allora erano ricche. Leggiamo cosa scriveva il Mantovani nel 1873 nell’opera “Il Museo di Oderzo": «E qui vuole giustizia che si tributi un attestato di solenne benemerenza alla memoria del barone Emilio Galvagna, Sindaco di Oderzo ed al degno suo figlio il Barone Francesco al cui intelligente patriottismo si deve se molta messe archeologica delle loro città non andò in rovina. Questi due furono i soli, dopo il Melchiori nel 1500 (...) che abbiano pensato che le lapidi, essendo, anche documento di vita degli avi nostri, la loro distruzione è una specie di parricidio… Quindi si occuparono attivamente di raccogliere presso la loro splendida villa di Colfrancui (Frazione del Comune di Oderzo) come in sicuro asilo quanti più avanzi antichi poterono acquistare».

Un’impresa lungimirante e modernissima, che richiese energie e denari, attuata in un tempo in cui le antichità venivano apprezzate solo se realizzate in materiali rari o preziosi. I reperti archeologici della collezione Galvagna oggi si trovano (almeno in parte) nel museo archeologico di Oderzo e ne occupano interi scaffali.

A Colfrancui questa vocazione alla tutela era nota perché i muri del palazzo erano quasi rivestiti di lapidi, are e reperti vari che i ragazzini osservavano rapiti quando accompagnavano qualche adulto che andava a lavorare in villa.

Francesco, dal canto suo, aveva intrapreso la carriera diplomatica. Dopo esser stato a Berlino, partecipò nel 1869 alla prima missione diplomatica italiana in Giappone, dove dedicò attenzione alla bachicoltura. Nei decenni seguenti i bachi da seta diverranno una delle attività agricole primarie nel Veneto e in tutto il nord Italia. Il barone rimase colpito, e lo scrisse, dalle misere condizioni di vita della popolazione dell’interno del Giappone. Raccolse inoltre una collezione di porcellane orientali e di oggetti d’arte che portò a Colfrancui per costituirvi un Museo d’arte giapponese.

In seguito Francesco fu ambasciatore a Costantinopoli, a Belgrado, a Copenaghen e, infine, a L’Aia, sempre andando e venendo da Colfrancui.

Ci piace pensare Villa Galvagna negli anni di fine ’800 gonfia di vita, i cortili affollati di carri, cavalli e carrozze, le persone di servizio affannate dietro a ospiti che parlavano russo, francese o tedesco, quando già capire la lingua italiana era un problema, il barone Francesco appena arrivato o in partenza, un andirivieni di persone, valige, bauli, missive...

Oggi ci immaginiamo quel tempo placido, addirittura arcadico. Un errore.

Villa Galvagna Giol

di Giuseppe Migotto

Mostre e convegni in barchessa. In villa soggiornò, nel 1893, la regina Natalia di Serbia. Oggi, le code di automobili dirette verso villa Galvagna per i pranzi di nozze nella ristrutturata barchessa suggeriscono alla fantasia immagini d’altri tempi, ancora vive nei meno giovani del luogo, quando i granai e le cantine erano meta dei contadini alle dipendenze dei baroni Galvagna poi, dagli anni Trenta, della famiglia Giol, con un intervallo di proprietà Lorenzon.

Prima del degrado strutturale dell’edificio e dell’insediamento di un complesso industriale nell’area prospiciente, la villa conobbe un grande fasto.

Nel 1893, vi soggiornò la regina Natalia di Serbia, (la prima a sinistra nella foto di Giovanni Ferretto, tratta dal libro 'Oderzo tra Ottocento e Novecento di Mario Bernardi, ed. Canova 2003). Il gruppo di famiglia rappresenta: in piedi, il barone Francesco, la contessa Persico (consorte di Giuseppe Galvagna), donna Moschin (dama di corte, poi regina Daga, assassinata) e il barone Giuseppe; sedute: la regina Natalia, la baronessa Tatiana Galvagna e la nobildonna Mannati. nipote dei Galvagna.

Sull’angolo della barchessa che si affaccia sulla Calstorta si possono ancora intravedere i resti dell’affresco con lo stemma dei Romanov, mentre è completamente cancellata la raffigurazione della Madonna ortodossa che si poteva distinguere fino a qualche anno fa.

Alcuni anni prima, nel 1869, prese parte ad una delegazione italiana che si proponeva di studiare la coltura del baco da seta, in Giappone, il barone Francesco de Galvagna.

Mandò alla sua famiglia - racconta Antonio Caccianiga nel suo «Ricordo della Provincia di Treviso» uscito nel 1874 - un’interessante relazione sul viaggio, nella quale descrive gli usi e costumi degli abitanti, la coltura del riso, la ricchezza del suolo e la povertà dei contadini angariati da tributi esorbitanti.

Il giovane diplomatico, del casato piemontese, acquistò molti beni confiscati ad una potente famiglia caduta in disgrazia. Allestì a Colfrancui un vero e proprio museo con servizi da tè, vasi pregiati, candelieri, ombrelli, ventagli, stoffe, tendaggi, stuoie, lampadari, tappeti, producendo il magico effetto dell’interno di una misteriosa residenza del Figlio del Cielo.

Ancora oggi, gli invitati ai pranzi di nozze organizzati nella barchessa ed i visitatori delle mostre possono ammirare la bellezza dello splendido parco, ridisegnato nella prima metà dell’Ottocento da Bagnara. Copre oltre dieci ettari ed è ricco di continui scorci suggestivi creati dall’acqua, dai ponticelli e dai boschetti secondo la voga romantica dell’epoca.

Alcuni magnifici alberi secolari, in particolare una maestosa magnolia ed un platano, risultano essere tra i più giganteschi del Veneto.

Il laghetto, come il vicino Lia, era popolato un tempo da varie specie di pesci, numerosissimi: tinche, anguille, lucci, oggi scomparsi.

L’ala della barchessa ospitava le scuderie dei cavalli che fino agli anni Cinquanta pascolavano nel prato di fronte alla villa e d’estate si rifugiavano sotto la macchia verde.

All’inizio del secolo, gli esemplari di razza partecipavano alle corse in cartellone nel vicino ippodromo che la toponomastica ricorda accanto a villa Bortoluzzi.

Dopo la prima guerra mondiale, fu lasciato pressoché in stato di abbandono fino a che, nel 1932, le tribune e la pista lasciarono il posto ai campi.

Durante la guerra 1939-45, in villa trovarono stanza la guardia forestale che, successivamente, liberò gli spazi per l’ospedale militare dove si praticavano anche interventi chirurgici sui soldati inglesi e tedeschi.

In seguito alla disastrosa inondazione del Polesine, nel 1951, arrivarono gli sfollati avviati al centro di raccolta appositamente istituito per far fronte all’emergenza.

Il boom economico, registrato negli anni successivi, ha spazzato via la mezzadria e dato libera iniziativa alla produzione industriale, con cambiamenti dell’assetto territoriale e paesaggistico sotto gli occhi di tutti.

Tra alcuni mesi, la villa completamente restaurata ritroverà le quattro stagioni, statue che ornavano il timpano. Così, il complesso architettonico costruito per volere della famiglia Tiepolo potrà nuovamente risplendere.

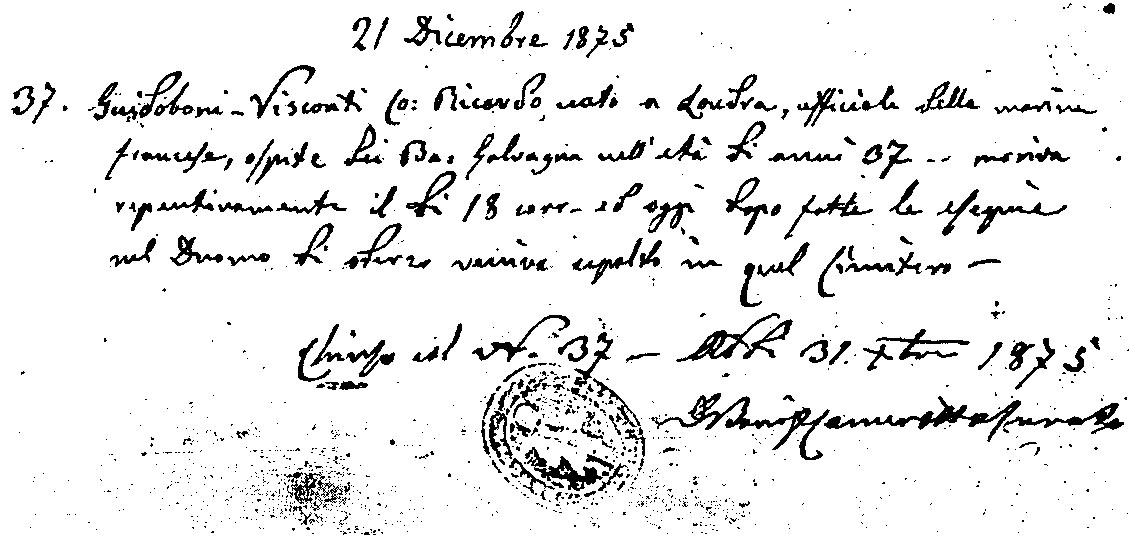

La vicenda del figlio di Balzac

21 dicembre 1875. Al n. 37 del registro dei morti della Parrocchia di Colfrancui compare una annotazione: Guidoboni Visconti conte Riccardo, nato a Londra, ufficiale della marina francese, ospite dei baroni Galvagna nell’età di anni 37, moriva repentinamente il dì 18 corrente ed oggi dopo fatte le esequie nel Duomo di Oderzo veniva sepolto in quel cimitero.

Ed Eugenio Bucciol, con pazienza, è riuscito a ricostruire la vicenda umana del figlio presunto di Honoré de Balzac, nel bicentenario della morte dello scrittore francese.

Completamente ignorata da Balzac e trascurata dai suoi biografi, l’esistenza di Richard Lionel Guidoboni Visconti, è stata ricostruita scrupolosamente dallo storico opitergino, sulla base dei documenti rinvenuti, partendo proprio dal nostro registro parrocchiale.

Nel cimitero di Oderzo, una tomba di famiglia sopraelevata, negletta, ha inglobato quanto rimane dell’antico muro di cinta. È in pietra d’Istria, al pari della croce, stilizzata e spessa. Dalla base della croce, ripetuta sul lato posteriore del basamento, sale al cielo un’invocazione in francese smorzata dalle ingiurie del tempo:«Jésus aie piété de moi». Non è uno dei soliti defunti che hanno ormai perso l’identità e il potere di trasmettere un messaggio. È evidente che ci si è preoccupati di salvare a lungo il nome, l’anno di nascita e quello di morte:

RICHARD LIONEL

GUIDOBONI VISCONTI

NE LE 29 MAI 1836

MORT LE 18 DECEMBRE 1875

Il blasone, scolpito frontalmente con nove perle sulla corona comitale, è diviso in due campi verticali occupati dal biscione dei Visconti e da un altro stemma.

Chi è quel nobile, il cui nome non appare nei libri dei decessi del Comune di Oderzo e neppure nei registri dell’Abbaziale? È un ufficiale francese, probabilmente suicida, quasi sicuramente figlio naturale di Balzac, giunto da Pietroburgo con la giovane moglie.

Le indagini condotte da Eugenio Bucciol negli archivi di Parigi, Milano, Venezia e Vienna danno corpo a questa ipotesi raccontata, con stile avvincente, nelle 220 pagine del libro «Da Versailles a Villa Galvagna», pubblicato nel 1999 da Nuova Dimensione.

Sitografia e bibliografia

- Villa Galvagna Giol (a cura di Giuseppe Migotto) | digilander.libero.it/colfrancui/.../villagalvagna

- Villa Galvagna Giol | villevenetecastelli.com

Gallerie fotografiche

Oderzo

Chiese e Oratori

Oderzo

Dimore storiche e Ville

Frazioni e Località

© 2025 am+