- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Brusatin Angelo

- Bottero Antonio

- Bucciol Eugenio

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Caramel Angelo "Elo"

- Buso Armando

- Caramel Giacomo

- Casoni Guido

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Roma Gina

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Sabbionato Bartolomeo

- Soletti Pietro

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Vultejo Gaio capitone

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Brusatin Angelo

- Bottero Antonio

- Bucciol Eugenio

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Caramel Angelo "Elo"

- Buso Armando

- Caramel Giacomo

- Casoni Guido

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Roma Gina

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Sabbionato Bartolomeo

- Soletti Pietro

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Vultejo Gaio capitone

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

- Sei qui:

-

Home

-

Tra Piave e Livenza

-

Paesi del Livenza

- Torre di Mosto

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Torre di Mosto

- Visite: 2730

Storia e territorio

- Torre di Mosto. La storia | torredimosto.it | Toponomastica | torredimosto.it

- Torre di Mosto. Storia | grandeguerrabassopiave.it

- G.R.I.L. Basso Piave (Gruppo di ricerca identitaria e linguistica), Torre di Mosto | grilbassopiave.it/territorio

- La parrocchia di San Martino vescovo | diocesivittorioveneto.it

- Staffolo - Boccafossa - Senzielli / Note storiche | diocesivittorioveneto.it | romeastrata.it

Anticamente si chiamava "Staphjlum"; si trova a brevissima distanza dall'antico sito della città di Eraclea o Cittanova, ai margini della terra ferma, di fronte all'antica laguna detta opitergina. Staffolo nel sec. X era terra spettante al vescovo di Ceneda e qui fu tenuto un "Placito" il 3 maggio 998 da Wangerio messo imperiale di Ottone III, nel quale fu definita la lite tra il Doge veneziano Pietro Orseolo II e il vescovo di Belluno Giovanni II. Nel 1545 c'era qui un piccolo oratorio dedicato ai SS. Filippo e Giacomo Apostoli: esso esisteva ancora nel 1738. La parrocchia fu eretta dal vescovo G. Zaffonato il 25 febbraio 1949; un salone serve da chiesa nella quale sono venerati come patroni i vescovi opitergini S. Magno e S. Tiziano.

- Stretti - Staffolo | comune.eraclea.ve.it

- Torre di Mosto. Paesaggio di bonifica | torredimosto.it/.../20083

- Osservatorio del Paesaggio della Bonifica del Veneto Orientale | Museo del Paesaggio, Boccafossa di Torre di Mosto | torredimosto.it/.../20086

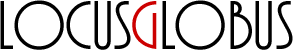

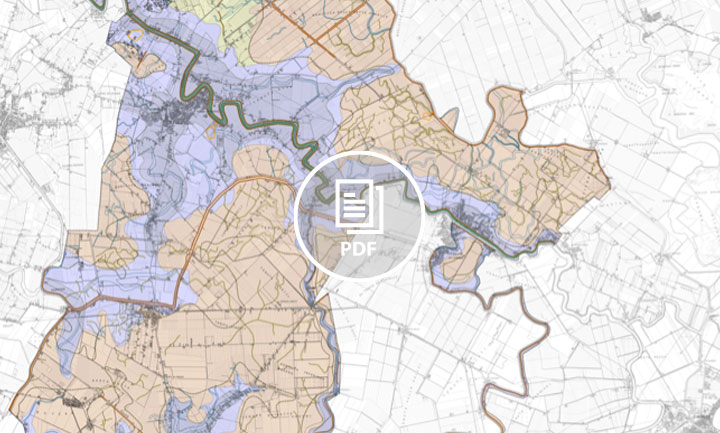

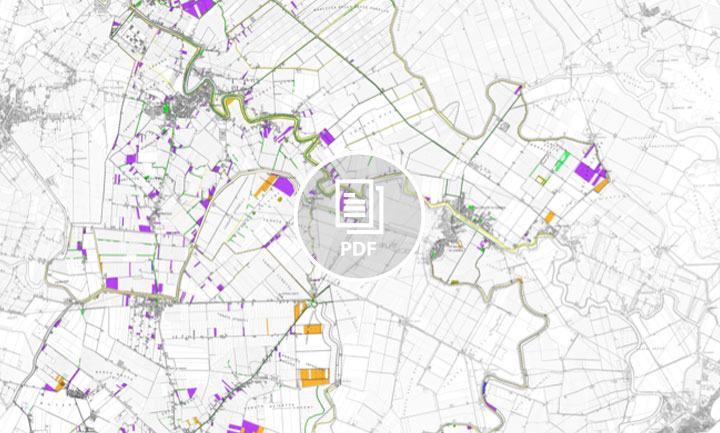

- Cartografie sperimentali "Mappe tecniche di comunità"

- Mappa satellite | satellites.pro

- Marik Cocchi, Geomorfologia e stratigrafia della bassa pianura veneta tra S. Donà di Piave e S. Stino di Livenza, Tesi di Laurea, UniPD, 2015-2016, Relatore Alessandro Fontana | tesi.cab.unipd.it/52665

Carta geomorfologica del settore compreso tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza | tesi.cab.unipd.it/52665/Carta

Tavola dei profili stratigrafici | tesi.cab.unipd.it/52665/Profili

.jpg/1280px-Torre_di_Mosto,_Venetien_(BildID_15624190).jpg)

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Torre di Mosto

- Visite: 2318

Il Circolo Culturale "RivaGranda"

Nella seconda metà degli anni Novanta, il circolo culturale giovanile "Riva Granda" (dal nome della parte più antica del centro storico di Torre di Mosto che si affaccia in un´ansa del fiume Livenza) promosse mostre e manifestazioni a tema per mantenere in vita il folklore e le tradizioni popolari e pubblicò un omonimo giornale semestrale che raccoglieva articoli di storia e tradizioni locali. Il Circolo ha editato anche tre pubblicazioni di storia locale.

Anche se le sue attività sono cessate da molto tempo, resta uno scampolo di documentazione nel sito web.tiscali.it/rivagranda e restano consultabili on line i numeri del giornale di dicembre 1999 e dicembre 2000.

I redattori di quella rivista erano: Alessandro Cella, Morena Biason, Ingrid Furlanetto, Landi Lorenzon, Patrizia Mazzarotto, Riccardo Midena, Carlo Panzarin, Cristian Pasquon, Nello Pasquon, Sandro Pedrina. Figurarono tra i collaboratori varie altre persone: Fermo Fornasier, Paolo Fiorindo, Franco Maria Geretto, Lucia Tracanzan, Andrea Peressini, Bepi Orlandi, Giuseppe Mazzarotto, Tiziano Lorenzon, Cristiano Righi, Renzo Vedovo, Valter Giacomini, Thomas Fornasier.

La rivista "RivaGranda"

Dicembre 2000 | Leggi tutto Dicembre 2000 | Leggi tutto

|

Dicembre 1999 | Leggi tutto Dicembre 1999 | Leggi tutto

|

Giugno 1999 Giugno 1999

|

Dicembre 1998 Dicembre 1998

|

Giugno 1998 Giugno 1998

|

Dicembre 1997 Dicembre 1997

|

Giugno 1997 Giugno 1997

|

Dicembre 1996 Dicembre 1996

|

Giugno 1996 Giugno 1996

|

Dicembre 1995 Dicembre 1995

|

Giugno 1995 Giugno 1995

|

I Libri del Circolo RivaGranda

- Fermo Daverio Fornasier, Il Placito di Staffolo

Il Placito di Staffolo veniva a chiarire una posizione giuridica controversa sui confini del territorio torresano, tra l´Impero e il dogado veneziano.

- Dino Cagnazzi, Torre di Mosto. La sua gente, le sue vicende

Studio storico completo sulla vita del paese, dalle origini di Melidissa e Portus Liquentiae in epoca romana, fino all´inizio degli anni Ottanta, data della pubblicazione.

- Andrea Peressini, Anna Scalon, Le terre della Gastaldia di "Tor da Mosto": nobili veneziani, ecclesiastici e coloni tra 16° e 18° secolo

Ricostruzione, attraverso un´accurata ricerca tra le carte d´archivio, della realtà inedita dell´ambiente e del territorio torresano tra il XVI e il XVIII secolo, quando "Tor da Mosto" apparteneva alla millenaria Repubblica di Venezia.

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Torre di Mosto

- Visite: 2335

Paesaggio e Turismo

Le aree rurali devono proporre un "prodotto personalizzato" alla persona-turista, che va accolta, ascoltata, seguita, accompagnata. Il turista si attende di vivere un'esperienza unica, di scoprire il territorio, i suoi valori, di conoscere i suoi protagonisti, gli aspetti più segreti ed intimi. Vuole "capire" il paesaggio in cui si trova, capirne le modificazioni, leggere la fatica di chi l'ha costruito. Coglierne l' essenza … (Giancarlo Pegoraro, Iuav 139/2014)

- Comune di Torre di Mosto, Turismo del paesaggio | torredimosto.it/.../20081

Paesaggio vitivinicolo a Staffolo e paesaggio di bonifica in località Rotta

I manufatti della bonifica: le idrovore

Casone a Sant’Anna di Boccafossa e doppio filare frangivento di pioppi cipressini

Il Video della classe 5aB dell'IPSEOA "Elena Cornaro" di Jesolo

- Classe 5a B - IPSEOA "Elena Cornaro" di Jesolo (VE), Torre di Mosto: un paese abbracciato dal fiume Livenza. Itinerario lento tra storia, natura e tradizione | Concorso "Il Veneto per me" - Sezione Video | Video: youtu.be/USyC32f_xWM | cornaro.edu.it/concorso-il-veneto-per-me

Itinerari turistici lungo il Livenza

- Comune di Torre di Mosto, Torre di Mosto, Paese dell'Anguilla e del Vino | GiraLivenza. Le Greenways sul fiume Livenza, 2015 | torredimosto.it/.../20085 | Video: youtube.com/v8IeTopju0U

Pesca lungo il canale Brian

- VeGAL - Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, GiraLivenza. Sistema integrato di itinerari turistici | vegal.net

- GiraLivenza. Le GreenWays sul fiume Livenza, Torre di Mosto | Mappa turistica | torredimosto.it/c027041

MUPA - Museo del paesaggio

- MUPA - Museo del paesaggio | Boccafossa di Torre di Mosto | museodelpaesaggio.ve.it | La struttura | Il contesto territoriale | Le finalità | Il Museo del Paesaggio di Torre di Mosto raccoglie opere di artisti del Novecento che hanno operato prevalentemente nel Veneto e che hanno per tema principale la rivisitazione del paesaggio particolarmente della nostra regione

Gallerie fotografiche

- Giuseppe Ave, Foto, notizie e idee da Torre di Mosto | giuseppeave.it

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Torre di Mosto

- Visite: 2322

Archeologia e paesaggio

- Regione del Veneto, Av.Vv., Archeologia e paesaggio nell’area costiera veneta: conoscenza, partecipazione e valorizzazione, Cap. 2 - Paesaggi antichi e potenziale archeologico: UPA (Unità di paesaggio antico) di Cittanova, Caposile, San Donà, del Piavon, Torre di Mosto, Caorle, Lison, Alvisopoli, Biblos, Cittadella (PD), 2013, pp. 46-50 | museoditorcello.provincia.venezia.it

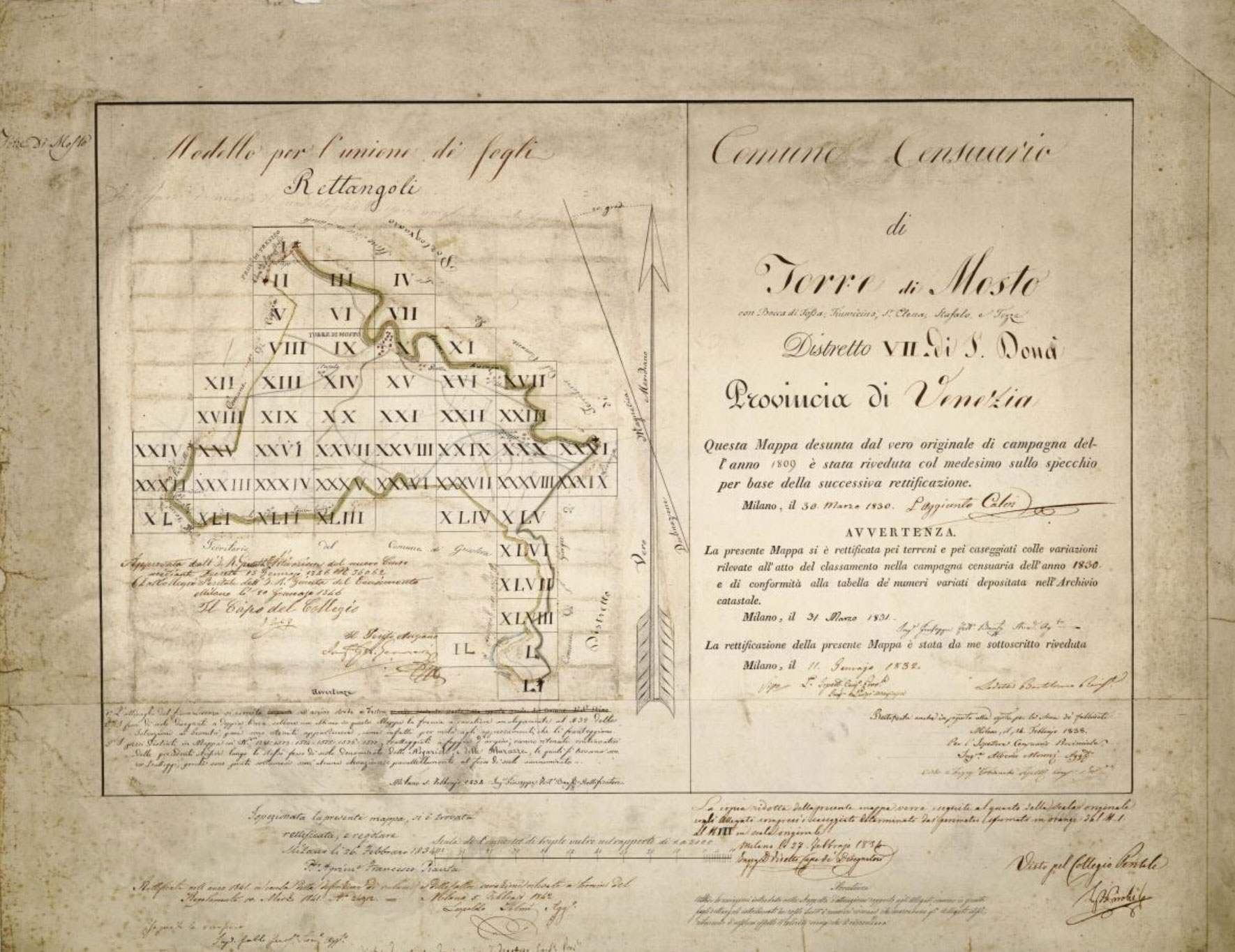

Mappe storiche e catastici

- Censo stabile, Mappe austriache (sec. XIX), 89 - Torre di Mosto ed uniti | archiviodistatovenezia.it/divenire

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Torre di Mosto

- Visite: 2328

Il Placito di Staffolo (998)

- 998 maggio (21-31), Staffolo nel contado di Ceneda | Placiti Veneti: Veneto 15 | SAAME. Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'Alto Medioevo | Copia del principio del sec. XVI, in Venezia, Archivio di Stato, Codice Trevisaneo, cc. 117r-118r[B] - Edizione: Manaresi, 238 | saame.it/placiti-veneti-veneto-15 | Leggi pdf | Leggi doc

Di fronte a Hvuangerius messo imperiale, il doge Petrus, le chiese veneziane e Cittanova, rappresentati dall’avvocato Mauricius Maurocenus, ottengono dal vescovo di Belluno Iohannes, rappresentato dall’avvocato Mailelmo/Magillemus/Maginelmo/Magilelmo, il riconoscimento del possesso di alcuni beni siti a Ceneda.

Dum in Dei nomine in comitatu Cenedensi in loco qui dicitur Staphylo in iudicio resideret Hvuangerius missus domini imperatoris, adesset cum eo dominus Adelbertus qui et Azeli comes istius comitatus, et residentibus cum eis dominis Rozo venerabili episcopo sancte Tarvisianensis ecclesiȩ, Vualcauso, Teucio, Oteni, Ildeverto, Toto qui et Sȩledo, Rozo et Georgio iudice domini imperatoris, Frederico vicecomite et Ioanne, Fizo et Magnelmo qui et Balbus, Beritaldo qui et Codolo, Penzo et Ato germanis, Petro Centrenico, Dominico Mauroceno, Dominico Trono, Ioannes, Dominico Mauro, Ioanne Coloprino, Mauricio Mauroceno, Dominico Carimanno, Dominico Calbono, Mauricio Minio, Ioanne Mauroceno, Dominico Urseolo, Dominico Matadoro, Ioanne Armato, Dominico Mauro, Tribuno Andreadi, Cypriano Bulzano, Ioanne Michaele et reliquis pluribus. Ibique veniens in eorum presentia Mauritius Mauroceno advocatus et missus domini Petri ducis Venetiarum, nec non ex alia parte dominus Ioannes episcopus sancte Bellunensis ecclesiȩ una cum Mailelmo advocato suo ... | Leggi tutto

Per una migliore comprensione della vicenda, si vedano anche:

- 996 marzo 25, Verona | Placiti Veneti: Veneto 13 | SAAME. Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'Alto Medioevo | Copia del principio del sec. XVI, in Venezia, Archivio di Stato, Codice Trevisaneo, c. 115 r-116r [B] - Edizione: Manaresi, 224 | saame.it/fonte/placiti-veneti-veneto-13

Di fronte al duca Otto e al vescovo di Como Petrus, messi regi, il doge Petrus, rappresentato dall’avvocato Ursus Badovarius/Baduarius, ottiene la conferma della sua proprietà sul territorio di Eracliana, da parte del vescovo di Belluno Ioannes, rappresentato dall’avvocato Teupo/Teutio/Teucio, dopo aver presentato un diploma di Ottone III.

- 998 luglio 18, Verona | Placiti Veneti: Veneto 16 | SAAME. Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'Alto Medioevo | Copia del principio del sec. XVI, in Venezia, Archivio di Stato, Codice Trevisaneo, cc. 119 r.-120r[B] - Edizione: Manaresi, 240 | saame.it/placiti-veneti-veneto-16

Dopo aver risolto in proprio favore una lite contro il vescovo di Belluno Iohannes riguardo a dei territori a Ceneda, il doge veneziano Petrus, rappresentato dall’avvocato Mauricius/Mauritius Maurocenus ottiene, nel placito presieduto dal duca di Verona Otto, il riconoscimento di quanto ottenuto anche da parte di Artvich.

- 998 luglio 22, Bassano | Placiti Veneti: Veneto 17 | SAAME. Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'Alto Medioevo | Copia non integrale del sec. XVIII in Venezia, Biblioteca Marciana, Codice Trevisaneo, L. X, Cod. 181, c. 88r [C] - Edizione: Manaresi, 241 | saame.it/placiti-veneti-veneto-17

Di fronte al conte Riprandus, messo del duca Otto, ad Alberto/Azeli messo imperiale e a Orbertus vescovo, il doge Petrus di Venezia assieme a Cittanova e alle chiese di Venezia, rappresentati dall’avvocato Mauritius/Mauricius Maurocenus, ottengono la dichiarazione di Izza da Belluno e di suo nipote Teudaldus che essi non avrebbero contestato il possesso veneziano di alcuni territori a Ceneda, sui quali c’era stata una lite con il vescovo di Belluno.

Bibliografia

- Centro Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo, Placiti Veneti | saame.it/fonte/placiti-veneti

- [1933] Origo Civitatum Italie seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), a cura di Roberto Cessi, Tipografia del Senato, Roma, 1933 | asa.archiviostudiadriatici.it/209776 | Leggi pdf

- [1938] Andreae Danduli ducis venetiarum Chronica per extensum descripta, a cura di Ester Pastorello, Zanichelli, Bologna, 1938, Ristampa anastatica, Bottega d'Erasmo, Torino, 1973 | digitale.beic.it | Leggi pdf

- [1940] Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille, a cura di Roberto Cessi, I, Secoli V-IX, Gregoriana Editrice, Padova, 1940 [Una ristampa corretta comparirà nel 1942] | asa.archiviostudiadriatici.it/3A316532 | Leggi pdf

- [1998] Circolo culturale Riva Granda, Fermo Daverio Fornasier, 998-1998. Il placito di Staffolo. Mille anni della nostra storia, s.l., 1998 | Reperibilità: books.google.it/rTA_jwEACAAJ

- [2010] Luigi Zanin, L'evoluzione dei poteri di tipo pubblico nella Marca Friulana dal periodo carolingio alla nascita della signoria patriarcale, Tesi di dottorato, Tutor Prof.ssa Anna Maria Rapetti, UniVe, 2010 | dspace.unive.it

- [2012] Gabriele Giusto, Le maggiori presenze signorili nel Cenedese e Alto Trevigiano (secoli X- XII), Tesi di Laurea, UniVe, 2011/2012, Relatore Prof. Gherardo Ortalli, pp. 56-61 | dspace.unive.it

- [2015] Luigi Zanin, Devenit ad locum, qui dicitur Septimus, et ibi quievit. Per un'analisi politico-giuridica dei documenti cenedesi di concessione dei diritti portuali nel X secolo e delle strategie veneziane di egemonia economica sulla terraferma veneta, «Archivio Storico Cenedese», 1/2015, Vittorio Veneto, pp. 3-25 | academia.edu/41519161 | Leggi pdf

- Dettagli

- Scritto da Adriano Miolli

- Categoria: Torre di Mosto

- Visite: 1253

I caduti

Sante Giuseppe Pedrina (Torre di Mosto, 1895 - Ospedale da campo numero 63, sul fronte trentino, 1916)

«Sante Giuseppe Pedrina nacque a Torre di Mosto nel 1895 e morì il 3 agosto 1916, a soli 21 anni, nell’ospedale da campo numero 63, sul fronte trentino, per le ferite riportate in combattimento.

Le uniche prove che testimoniano la sua giovane vita spezzata sono la foto nel quadro commemorativo che veniva richiesto dalle famiglie dei caduti, l’atto di morte conservato nell’archivio di stato civile del Comune di Torre di Mosto e il suo nome scolpito nel monumento ai Caduti davanti al municipio.

Subito dopo la morte vennero inviati alla famiglia gli oggetti personali, tra cui il portafoglio intriso di sangue, che aveva addosso nel momento in cui fu colpito dal fuoco nemico e ormai purtroppo andato perduto»

(Giovanni Monforte, Medaglia commemorativa a Sante Pedrina, «La nuova Venezia», 29/10/2016 | nuovavenezia.gelocal.it/.../medaglia-commemorativa-a-sante-pedrina)

Giovanni Sangion (Torre di Mosto, ? - Basso Adriatico, 1917)

Il monumento ai caduti della Grande Guerra

il 4 novembre del 1922, nella piazza principale di Torre di Mosto, venne inaugurato il monumento eretto in ricordo dei Caduti italiani della Grande Guerra, che si trova ancora sullo stesso sito, di fronte all’ingresso principale del municipio. Della cermonia tenuta quasi cent'anni fa s'è conservato un duplicato con negativo dello scatto originale, conservato nell'archivio del fotografo torresano Renzo Vedovo.

Lapide per i caduti austroungarici

Il cimitero di Torre accoglie anche un ossario con i resti di circa 170 caduti austroungarici. Nell’allora cimitero militare, insieme agli austroungarici, erano sepolti anche cinque soldati italiani morti in prigionia a Torre di Mosto (tre ignoti e due noti), i cui resti sono stati poi trasportati a Fagarè, oltre a sei civili, di cui quattro minori militarizzati. «Complice l’incuria del passato, dei caduti austroungarici era rimasta ormai solo l’identità di un "Vitéz" (ossia "soldato valoroso", in ungherese), Laszlo Iaross. Agli altri caduti, un nome e una storia sono stati restituiti dalla ricerca dello studioso locale Silvio Cibinel, in particolare negli archivi anagrafici. Questa "memoria del nemico" ha trovato posto nella mostra in progress "Spuntidistoria", ideata da Lucia Tracanzan, docente di lingua tedesca, ospitata in municipio fino al 2018, insieme con la documentazione tanto della dimensione internazionale del conflitto quanto della specificità che esso assunse nel territorio delle "terre basse tra Livenza, Piave e Sile fino al mare": squarci di vita quotidiana, distruzioni, violenze, vicissitudini dei singoli e delle piccole comunità, in particolare di Torre di Mosto (illustrati con materiali diversi: fotografie, cartoline, immagini di giornali d’epoca, documenti originali come i fogli matricolari o quelli conservati nell’archivio di Stato austriaco...)

- Giovanni Monforte, Lapide per i caduti austroungarici. Nel cimitero di Torre di Mosto si trova un ossario con i resti di 170 soldati, «La nuova Venezia», 31/10/2014 | nuovavenezia.gelocal.it/.../lapide-per-i-caduti-austroungarici...

- "Spuntidistoria", una mostra in progress sulla Grande Guerra, «Il Gazzettino», 12/11/2014 | ilgazzettino.it/.../spuntidistoria-mostra-progress-sulla-grande-guerra

- Libro e mostra per chiudere la Grande Guerra, «Il Gazzettino», 24/10/2018 | ilgazzettino.it/.../libro-e-mostra-per-chiudere-la-grande-guerra | torredimosto.it

Ernest Hemingway e Torre di Mosto

Don innocenzo Zandomenighi, parroco di Torre di Mosto durante l'occupazione autro-ungarica

Nella storia scritta da Monsignor Costante Chimenton, S. Donà di Piave e le succursali di Chiesanuova e di Passarella, 1928, è ricostruita anche la vicenda di Don Zandomenighi, divenuto parroco di Torre di Mosto durante l'occupazione austro-ungarica del 1917 (Capitolo IV, pp. 235-241) | sbn.regione.veneto.it ↓

«Don Zandomenighi dopo aver protestato presso il Comando austroungarico di Ceggia, aver subito un interrogatorio ed essere rimasto qualche giorno in cella, era stato nominato a sorpresa parroco di Ceggia dalle truppe occupanti con l’assoluta proibizione di muoversi dal paese...

→ LEGGI TUTTO ↔

Fonti

- Don Zandomenighi diviene parroco di Torre di Mosto, «bluestenyeyes.altervista.org», 18/11/2020 | bluestenyeyes.altervista.org/don-zandomenighi-diviene-parroco-di-torre-di-mosto

- Monsignor Costante Chimenton, S. Donà di Piave e le succursali di Chiesanuova e di Passarella, 1928 | sbn.regione.veneto.it

Torre di Mosto

Articoli

Newsletter

© 2024 am+