- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

Storia e cultura nel territorio tra Piave e Livenza

- Home

- Storia Economia Società

- Storia e cultura locale | Chi ne ha scritto

- Archeologia

- Venetkens | Veneti antichi

- Civiltà romana

- Le origini di Venezia

- Il Veneto nel Medioevo

- La Repubblica veneziana

- Repubblica di Venezia e Patria del Friuli

- La fine della Repubblica veneziana

- Veneto e Risorgimento

- La cessione del Veneto all'Italia

- Il Veneto dopo l'Unità

- Emigrazione

- Ebraismo nel Veneto

- Grande Guerra

- Fascismo e Resistenza

- Società veneta contemporanea

- Accadde oggi

- Cultura

- Personaggi

- Personaggi in primo piano

- Agostinetti Giacomo (Jacopo)

- Albrizzi Almorò

- Aleandro Girolamo

- Aleandro Girolamo il Giovane

- Amaltei (Oderzo, XVI secolo)

- Amalteo Francesco

- Amalteo Pomponio

- Angeli Antonio

- Belli Bortolo

- Benvenuti Arturo

- Beretti Valentico Adriano

- Bernardi Mario

- Bernardi Ulderico

- Bevilacqua Giuseppe

- Borsato Gino

- Bottero Antonio

- Brusatin Angelo

- Bucciol Eugenio

- Buso Armando

- Cadamuro Olga Olimpia

- Caligiuri Clelia

- Capitone Gaio Voltejo

- Caramel Angelo "Elo"

- Caramel Giacomo

- Carrer Giovanni Battista

- Casoni Francesco Opitergino

- Casoni Guido

- Cecchetti Raimondo

- Chinazzo Daniele

- Cibin Luigi Pompeo

- Ciganotto Lodovico

- Colao Lucia

- Colombo Michele

- Costariol Dino

- Cristofoletti Ciro ed Eugenio

- Dal Pozzo Pietro

- Dall'Ongaro Francesco

- Dall'Oste Luigi

- Dall'Oste Pietro

- Dal Sasso Severino

- Daniotti Sanfiore Francesco

- Darzino (Caramel) Bruno

- De Domini Giampietro

- Donadon Tiburzio

- Erler Giulio Ettore

- Erler Tino

- Floriano di Oderzo

- Furlan Antonio

- Gardin Antonio

- Gini Corrado

- Girardini Giovanni

- Kuzminac Goran

- Lippi Giuseppe

- Lozer Giuseppe

- Luchesi Andrea

- Lunardelli Geremia

- Luzzatti Luigi

- Magno di Oderzo

- Mantovani Gaetano

- Manzoni Domenico

- Martini Alberto

- Melchiori Francesco

- Mengaldo Angelo

- Molmenti Pompeo Marino

- Montemezzo Antonio

- Moretti Giuseppe decano di Oderzo

- Nardi Carlo

- Padovan Carlo Simeone

- Palatini Leopoldo

- Paludetto Franz

- Prosdocimo Giorgio Domenico

- Querini Benzon Marina

- Rocco Lepido

- Rolleri Bevilacqua Angelita

- Roma Gina

- Sabbionato Bartolomeo

- Scarpa Antonio

- Serato Massimo

- Soletti Pietro

- Tagliapietra Pilade

- Talier Angelo Natale

- Tiziano di Oderzo

- Tomitano Giulio Bernardino

- Tomitano Pompeo

- Vietri Tullio

- Vizzotto Alberti Enrico

- Vizzotto Alberti Giuseppe

- Zanardo Aldo

- Personaggio dell'anno

- Trevigiani illustri

- Ricerche in corso

- Personaggi in primo piano

- Tra Piave e Livenza

- Territorio Ambiente Paesaggio

- Sei qui:

- Home

Kairos. A tempo e luogo

Agorà

Analemma solare in Piazza Grande a Oderzo. Funge da calendario grazie all'ombra proiettata dalla cuspide più alta del Duomo.

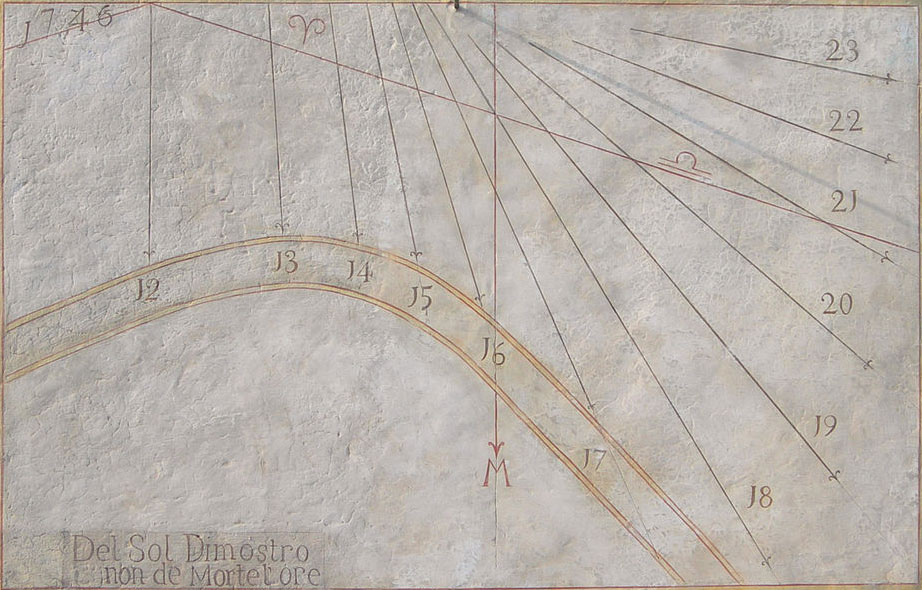

Meridiana

Meridiana settecentesca visibile sulla parete sud della chiesa parrocchiale di Piavon di Oderzo. Segna le antiche ore italiche.

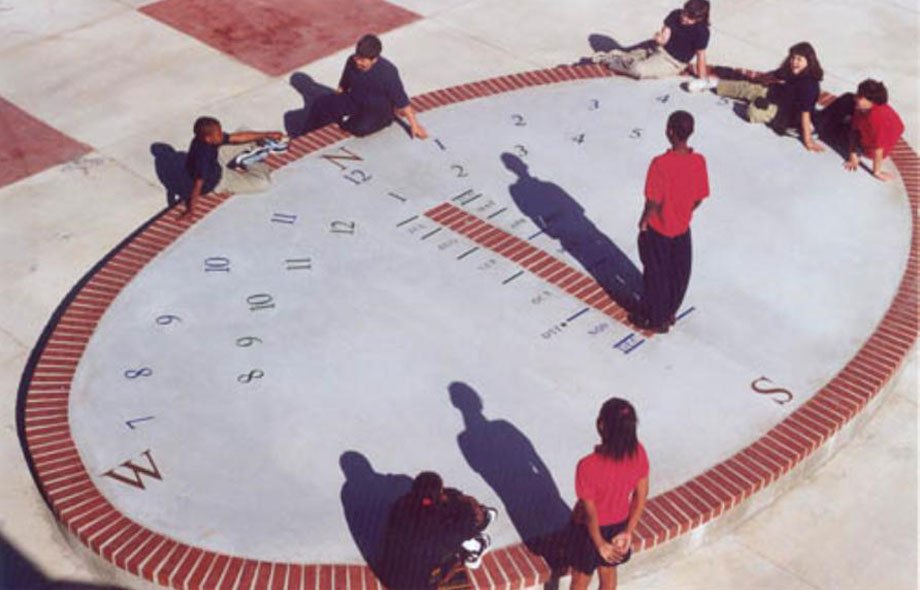

Human Sundial

Human Sundial in una nuova scuola a Lafayette (Louisiana, USA). Serve l'ombra di una persona per mostrare l'ora esatta.

In fuga

Vada al diavol colui che inventò l'ore,

e primo pose qui quest'orologio

(Plauto, Boeotia)

Il tempo senza età

Conosco la mia età, posso dichiararla,

ma non ci credo: nessuno si riduce

alla semplice apparenza della sua età

fintantoché gli rimane un po’ di consapevolezza

(Marc Augé)

Borsato Gino

Gino Borsato (Treviso, 1905 – 1971)

[a.m.] Dopo il periodo di profugato con la famiglia a Sermide (MN), il padre avviò il ragazzo a bottega presso il pittore e decoratore Giuseppe Moro. Le qualità dimostrate lo portarono a frequentare prima il Liceo artistico di Venezia poi a iscriversi all'Accademia di belle arti, seguendo per i primi tre anni come maestro di figura Ettore Tito.

Le prime rilevanti esperienze furono nell'ambito dell'arte sacra. Nel 1925, appena ventenne, vincitore in un concorso, ebbe l'incarico di eseguire la pala del santo per la riedificata Chiesa di San Cristoforo di Tonezza del Cimone (VI), andata completamente distrutta nei furiosi combattimenti che sconvolsero la zona durante la prima guerra mondiale. Dal pittore e architetto trevigiano Antonio Beni - che aveva un ruolo importante nell'opera di ricostruzione degli edifici sacri distrutti - impedito da problemi di salute, gli fu affidato anche il completamento delle pale d'altare, già approvate in bozzetto dalla Commissione d'arte sacra, per le chiese della diocesi di Treviso danneggiate.

Affrontò in seguito anche la figurazione storico-patriottica, quando nel 1930, durante il servizio militare come sottotenente del 55º Reggimento fanteria "Marche", dipinse su incarico dei suoi superiori due grandi tele raffiguranti gli episodi della morte di Edmondo Matter e Cesare Colombo(1), entrambi caduti sul Carso e medaglie d'oro al valor militare alla memoria, e il Ritratto del Colonnello Rossi.

Per la reputazione nell'ambito della pittura storica di impostazione celebrativa, nel 1934 gli furono commissionati quattro grandi pannelli per la sala consigliare del palazzo Comunale di Oderzo che illustravano episodi e personaggi della cittadina lungo la sua millenaria vicenda.

Chiamato alle armi nel periodo della seconda guerra mondiale, dovette abbandonare temporaneamente il lavoro e ritornò a Treviso solo dopo l'armistizio. Il suo studio andò distrutto nel bombardamento di Treviso del 7 aprile 1944 e fu costretto a lavorare temporaneamente a Dosson nello studio di Antonio Beni (morto nel 1941)

Nell'immediato dopoguerra partecipò alla vita amministrativa della città. Eletto consigliere comunale nella lista della Democrazia Cristiana come indipendente, fece parte della giunta comunale prima come assessore supplente all'edilizia, poi come assessore effettivo ai servizi generali, e restò membro della Commissione edilizia per la toponomastica cittadina per circa un ventennio. In quel periodo gli fu anche proposta la candidatura a deputato parlamentare, ma rifiutò per non abbandonare il suo lavoro.

Negli anni sessanta, diminuite drasticamente le commissioni di arte sacra dopo il Concilio Vaticano II, si diradò anche il suo intervento in questo ambito e si dedicò maggiormente alla pittura paesaggistica e alla natura morta e proseguì nella ritrattistica. Fu l'occasione per allestire alcune mostre personali: la sua prima nel febbraio 1968 e la seconda a gennaio-febbraio del 1971, entrambe ospitate dalla galleria Giraldo di Treviso. A luglio dello stesso anno moriva per un infarto.

Alla fine del 1978 il Comune di Treviso organizzò presso il Museo Ca' da Noal la mostra retrospettiva Gino Borsato, la sua terra e la sua gente, curata dal critico d'arte Luigina Bortolatto.

Note

- Questi dipinti, attualmente conservati presso i magazzini del Museo del Risorgimento di Treviso, sono: "Il Capitano Edmondo Matter del 55º Rgt. Intr. colpito a morte davanti al fortino triangolare di Opachiasella" e "Il Cap. Cesare Colombo del 55º Rgt. Intr. all'assalto di quota 85 di Monfalcone caduto nello stesso punto di Enrico Toti | Cfr. Enzo Raffaelli, Il Museo Storico del 55° Reggimento Fanteria Marche

Bibliografia / Sitografia

- [2020] Eugenio Manzato, Ritratti di Gino Borsato nella Galleria d’Arte Moderna, «Attività&ricerche», Bollettino dei Musei e degli Istituti della Cultura della città di Treviso, 1/2020, pp. 62-69 | museicivicitreviso.it/.../Bollettino-Musei-Civici-2020 | Leggi pdf

- [2018] Mostra Omaggio a Gino Borsato 15 marzo 2018 | Osteria da Muscoli's - Treviso | trevisosos.blogspot.com/2018/03/mostra-omaggio-gino-borsato-15-marzo

- [2015] Alice Semeia, Gino Borsato pittore trevigiano, «societaiconograficatrivigiana.blogspot.com», 15/9/2015 | societaiconograficatrivigiana.blogspot.com/2015/09/gino-borsato

- [2009] Giovanni Bianchi, Gino Borsato, in La pittura nel Veneto. Il Novecento. Dizionario degli artisti, Milano 2009, p. 66.

- [1990] [Marco Goldin], Pittura a Treviso tra le due guerre, a cura di Marco Goldin, Conegliano, 1990, Gino Borsato, p. 241.

- [1978] Gino Borsato, la sua terra la sua gente, Dosson Treviso, 1978, con un saggio di Luigina Bortolatto, Gino Borsato: la realtà di coscienza.

- Gino Borsato | it.wikipedia.org/.../Gino-Borsato

- Gino Borsato, «barcon.it / la vita la storia il territorio» | barcon.it/approfondimenti/gino-borsato

Opere di Gino Borsato

Articoli recenti

- «Piavon nella Grande Guerra 1915-1918» di Antonio Cittolin

- "Operazione fiumi” di Legambiente. Indagine annuale sulla salute dei fiumi veneti

- Gustavo Corni con il libro »Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto» al Cinema Turroni di Oderzo (18 ottobre 2025)

- Zanardo Aldo | Opere

- Zanardo Aldo

- È settembre ... andiamo

- Festival Luchesi Settima edizione | Motta di Livenza 24 agosto - 13 settembre 2025

- Grande Guerra Volti Momenti Relitti | Paolo del Giudice al MeVe

- VEV - Il Vocabolario storico-etimologico del veneziano

- Menarósto... Per tutti noi spiedisti di agosto

- I giovedì di luglio - Parcoscenico 2025

- Intanto . . . Jazz . . . Concerti . . . Proiezioni

- Quattro serate di teatro con gli istituti secondari di Oderzo | 3-4-5-6 giugno

- Davide Drusian presenta a Malintrada e Meduna "Il diario di fra Benvenuto Grava e altre testimonianze inedite sull'occupazione nazifascista a Motta di Livenza"

- Bike come mezzo, archeologia come scopo

- Teatro Accademia di Conegliano | Stagione teatrale 2024/25

- Studiosi e Libertini. Il Settecento nella città di Giorgione

- Una vita per la pittura | Le opere di Giulio Ettore Erler in esposizione a Portobuffolè, Oderzo e Treviso

- L'altra Caporetto: le donne

- «e Vittorio diventò fascista» | La nuova monumentale ricerca storica dell'I.s.r.e.v.

domenica ... di passione

a cura di stenio odonti

I più letti

- Dall'Ongaro Francesco

- Storia e cultura locale. Chi ne ha scritto

- Archivio Storico Cenedese: fresco di stampa il numero 6

- Ut illum di perdant, primus qui horas repperit, / quique adeo primus statuit hic solarium!

- Emigrazione veneta e italiana

- Analemma solare in Piazza Grande

- Lo Stato veneziano sotto il primo governo militare e civile dell'Austria dopo il Trattato di Campoformio (1797)

- Adriano Miolli

- Dialetti veneti vs Lingua veneta

- Tiziano di Oderzo

© 2025 am+